納豆は栄養の宝庫!健康・美容効果とおすすめの食べ方を紹介

納豆は、「スーパーフード」といわれるほど、栄養が豊富に含まれている発酵食品です。

タンパク質やビタミン、ミネラル、食物繊維など、健康や美容に役立つ栄養がたっぷり。

ただし、納豆を食べる際には、注意点もあります。

今回は、管理栄養士の清水加奈子さんに、納豆に含まれる栄養やその効能に加え、食べるときの注意点について教えていただきました。

おすすめの食べ合わせもご紹介しますので、ぜひ参考にしてくださいね!

トライアルでの販売価格

国産小粒納豆(40g×3パック)…99円(税込)

※2025年3月 メガセンター八千代店調べ。

※販売価格は時期や産地によって変動します。

納豆に含まれる栄養素

納豆には多くの栄養素が含まれています。

まずは、納豆に含まれる主な栄養素を見ていきましょう。

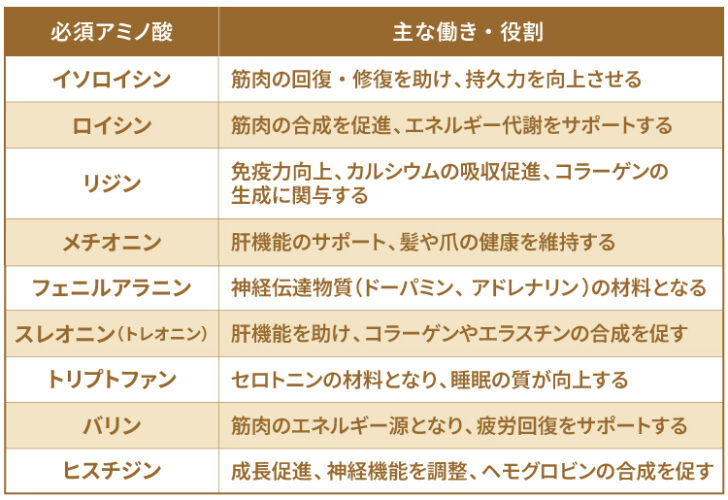

良質なタンパク質

良質なタンパク質とは、体にとって理想的なバランスで含まれているタンパク質のこと。

特に、必須アミノ酸がバランスよく含まれているものを「良質」といい、納豆には必須アミノ酸9種が含まれ、必須アミノ酸のバランスを示す数値「アミノ酸スコア」は最大値の100です。

納豆に含まれる必須アミノ酸の種類と主な働き

食物繊維

納豆のネバネバ成分には、不溶性食物繊維と水溶性食物繊維の両方が豊富に含まれています。

食物繊維には腸内の善玉菌を増やし、腸内環境を整える働きがあり、便秘の予防や改善につながるため、体の調子を整える効果があります。

また、腸が健康になることで免疫力も高まるため、風邪や感染症に強い体づくりを目指せるでしょう。

さらに、食物繊維にはデトックス効果もあり、体内の老廃物を排出しやすくします。

血糖値の急上昇を抑える働きもあるため、糖尿病の予防や食後の血糖コントロールにも効果的です。

ビタミン

納豆には、健康維持に欠かせないさまざまなビタミンが含まれています。

特に、ビタミンB群が豊富で、エネルギー代謝を助けたり疲労回復をサポートしたりします。

納豆に含まれるビタミンの種類と主な働き

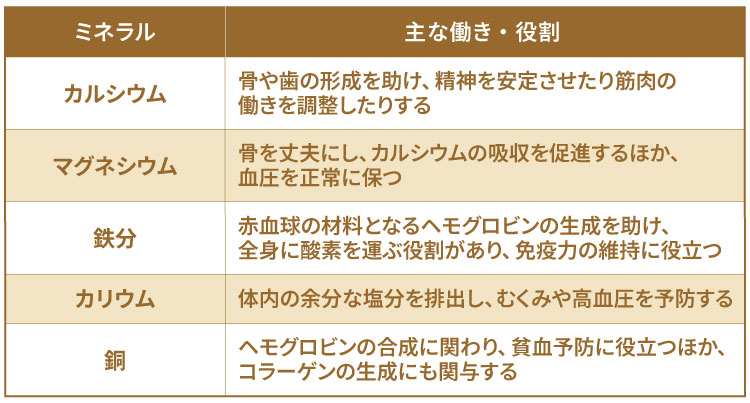

ミネラル

ミネラルは、体の機能を維持するために欠かせない栄養素です。

納豆にはさまざまなミネラルが含まれており、主に骨や歯を丈夫に保つ役割があります。

納豆に含まれるミネラルの種類と主な働き

ポリフェノール

納豆には、大豆由来のポリフェノールが含まれています。

ポリフェノールは強い抗酸化作用を持つ成分で、体の老化防止に効果的。

主に骨やホルモンバランスの調整、脳機能の向上、腸内環境の改善などに役立ちます。

納豆に含まれるポリフェノールの種類と主な働き

納豆を食べることで期待できる効能

次に、納豆を食べることで、具体的にどのような効能があるのかご紹介します。

食生活で不足する栄養素を補助できる

納豆には、食生活で不足しがちな、食物繊維やカルシウム、鉄分などが豊富に含まれています。

食生活における栄養バランスが気になるときに取り入れるのもおすすめです。

便秘を解消する

納豆に含まれる善玉菌の納豆菌や食物繊維、大豆オリゴ糖には、腸内環境を整える働きがあり、便秘の解消に役立ちます。

さらに、腸内環境の改善は代謝の向上にもつながるため、ダイエットにも有効でしょう。

免疫力が向上する

腸内環境を整えることは、免疫力の向上につながります。

さらに、納豆に含まれるビタミンやポリフェノールには抗酸化作用があり、体を守る力を高める働きも期待できます。

肌質や髪質を整える

納豆は、健康的な肌や髪を維持するために欠かせない、タンパク質やビタミンB群、鉄が豊富です。

特に、ビタミンB2は皮膚や髪の健康を保つ働きがあり、薄毛や白髪対策にも効果的だといわれています。

骨粗鬆症(こつそしょうしょう)の予防になる

納豆には、骨の形成に必要なカルシウムとビタミンKが豊富に含まれるため、骨粗鬆症(こつそしょうしょう)の予防に役立ちます。

成長期の子供から高齢者まで、骨の健康を維持するためにおすすめの食品です。

精神安定やリラックス効果がある

納豆に含まれる必須アミノ酸トリプトファンは、「幸せホルモン」と呼ばれるセロトニンの材料となり、精神を安定させ、リラックス効果をもたらします。

セロトニンは摂取から約14時間後に分泌されるため、朝に納豆を食べると、夜に向けてリラックスしやすくなるといわれています。

さらに、セロトニンは睡眠を促すホルモン「メラトニン」に変わるため、安眠にもつながるでしょう。

血圧の上昇を防ぎ、血流を促進する

納豆には、カリウムとナットウキナーゼが含まれており、血圧の上昇を抑え、血流を良くする働きがあります。

ナットウキナーゼとは、納豆菌が作るタンパク質を分解する酵素のことです。

カリウムは体内の余分なナトリウム(塩分)を排出し、高血圧の予防に効果的。

また、ナットウキナーゼは一般的な血栓薬にも匹敵するといわれるほど、血栓を溶かす効果が高く、動脈硬化の予防にも役立ちます。

納豆は毎日食べてもいい?

納豆は栄養が豊富で健康にいい食品ですが、食べすぎには注意が必要です。

基本的に毎日食べても問題はありませんが、1日1パック(約40g)を目安にしてくださいね。

納豆にはプリン体が含まれており、過剰に摂取すると体内で尿酸値が上昇しやすくなります。

その結果、高尿酸血症や痛風、腎結石を引き起こすリスクが高まるため、適量を心掛けることが大切です。

また、納豆に含まれる脂質の影響で、コレステロール値が上がりやすくなる可能性もあります。

さらに、大豆に含まれるイソフラボンは、体内でエストロゲン(女性ホルモン)と似た働きをするため、豆乳や豆腐など、ほかの大豆製品を多く摂取している場合は、量を調整する必要があります。

女性は、過剰摂取によってホルモンバランスが乱れることもあるため、適量を取り入れることがポイントです。

なお、ビタミンKは血液凝固因子になるため、血栓予防薬を飲んでいる方は注意しなければなりません。

腸活に良い食べ物・おすすめBEST10――腸内環境を食事で整えるには?

食べ合わせが大切!納豆の栄養をうまく摂取する方法

納豆は、食べ合わせ次第で栄養の吸収率が上がることもあります。

納豆の栄養を最大限に活かすための食べ方を見ていきましょう。

キムチ納豆

納豆とキムチを組み合わせることで、腸内環境を整える効果が高まります。

キムチに含まれている乳酸菌は、納豆に含まれる納豆菌や食物繊維、大豆オリゴ糖といっしょにとることで、腸内の善玉菌を増やし、腸内フローラを整える働きがあるためです。

また、納豆に含まれるマグネシウムには腸の動きを活発にする作用があり、スムーズな排便をサポートします。

発酵食品同士の組み合わせで相乗効果が生まれ、便秘解消の効果がより期待できるでしょう。

トマト納豆

納豆にトマトを加えることで、栄養の吸収率がアップし、よりバランスの取れた一品になります。

トマトに含まれるビタミンCやクエン酸は、納豆に含まれる鉄分やマグネシウムの吸収を促進する働きがあります。

特に鉄分は、ビタミンCといっしょに摂取することで体内への吸収率が高まり、貧血予防にも効果的です。

また、納豆にはビタミンCがほとんど含まれていないため、トマトを加えることで不足しがちな栄養素も補えます。

トマトを細かく刻んで納豆に混ぜると、さっぱりとした味わいになり、トマトの旨みが加わって食べやすくなるのも魅力です。

納豆を上手に取り入れて、健康的な食生活を送ろう

納豆は、良質なタンパク質や食物繊維、ビタミン、ミネラル、ポリフェノールなど、体に必要な栄養素が豊富に含まれた優秀な食品です。

健康維持のために、ぜひ納豆を食生活に取り入れてくださいね。

トライアルでは、いつでもリーズナブルな価格で、数種類の納豆をご用意しています。

ぜひ、お近くの店舗に足を運んではいかがでしょうか。

いつも安くて品揃え豊富!品質にもこだわる「トライアル」ってこんな店