キャベツの栄養とカロリーを解説!ダイエット効果は期待できる?

キャベツは一年中手に入りやすく、生でも加熱してもおいしく食べられる万能野菜。

ビタミンCや食物繊維がたっぷりで低カロリーだから、ダイエット中でも気軽に食べられます。

さらに、腸内環境を整えたり、美容や健康をサポートしたりする成分も含まれているのがポイント。

実は、こうしたキャベツのパワーを知らずに食べている人も多いかもしれません。

今回は、そんなキャベツの栄養素と効能、ダイエット効果、調理のコツについて、管理栄養士の清水加奈子さんに教えていただきました。

教えてくれたのはこの人!

清水加奈子(しみず かなこ)

フードコーディネーター/管理栄養士

調理師、中医薬膳師の資格も持つフードコーディネーター。アイディアレシピやダイエットレシピの提案からフードスタイリングまで幅広くこなし、食関連の企業サイトや雑誌などで活躍中。

公式サイト

トライアルでの販売価格

キャベツ(1玉)…398円(税込)

※2025年1月 メガセンター八千代店調べ。

※販売価格は時期や産地によって変動します。

キャベツの主な栄養素

キャベツは、低カロリーでありながら、ビタミンやミネラル、食物繊維など、健康維持に欠かせない成分がたっぷり。

季節を問わず、食べられるキャベツに含まれる栄養素と、その効能について見ていきましょう。

ビタミンC:豊富で美肌効果が期待できる

キャベツには100gあたり38mgものビタミンCが含まれていて、1日の推奨量(一般成人:50mg)の約8割を補うことができます。

ビタミンCは代表的な抗酸化ビタミンで、体の酸化を防ぐ重要な栄養素。

コラーゲンの生成に不可欠な栄養素でもあるので、肌の健康維持のためにも役立ちます。

食物繊維:腸内環境を整える

キャベツ100gあたりの食物繊維は1.8gで、そのうち7割以上が不溶性食物繊維、2割程度が水溶性食物繊維です。

不溶性食物繊維には、便のかさを増やして腸を刺激し、便秘改善を促す働きと、体内の有害物質を吸着して便といっしょに体外へ排出する働きがあります。

水溶性食物繊維は、腸内細菌のエサとなって善玉菌を増やし、近年の研究では、その結果として睡眠の質改善に効果があることもわかってきています。

カリウム:むくみの改善や高血圧を予防

キャベツ100g中に含まれるカリウムは190mg。

体内の水分バランスを整える重要な役割を果たす栄養素です。

主要ミネラルの一種でもあるカリウムには、余分なナトリウムを水分といっしょに排出する働きがあり、むくみの改善や高血圧の予防に効果が期待できます。

水溶性の性質を持つため、スープにして食べると効果的に摂取可能です。

ビタミンCやカリウム、食物繊維などは、キャベツの芯のまわりに多く含まれているのもポイント。

白い芯の部分も、お漬物にしたりスープにしたりすればおいしく食べられます!

ビタミンK:骨を丈夫にする

キャベツには100gあたり79μgのビタミンKが含まれています。

ビタミンKには、カルシウムの吸収をサポートし、骨に定着しやすくする働きがあります。また、出血時の止血にも関与する重要な栄養素です。

油といっしょに摂取すると吸収率が高まるため、ビタミンKを意識するならサラダ油などでさっと炒めるのも効果的です。

ビタミンU:胃酸の分泌を抑制し胃粘膜を修復する

キャベツには、胃腸薬でも有名な成分で知られるビタミンU(MMSC:メチルメチオニンスルホニウムクロリド)も豊富に含まれています。

この栄養成分は、キャベツの絞り汁から発見された胃粘膜修復成分で、胃腸薬の有効成分としても広く使用されているほど。

胃や十二指腸の粘膜の修復を促し、新陳代謝を活発にする効果も期待できます。

β-カロテン:抗酸化作用があり免疫機能を正常化する

キャベツには100gあたり24μg、紫キャベツには36μg、芽キャベツには710μgととても豊富に含まれているのがβ-カロテンです。

β-カロテンは体内でビタミンAに変わり、有害な活性酸素から体を守る抗酸化作用や、免疫機能の正常化を促す効果を持つことがわかっています。

ちなみに、β-カロテンが基準値である100gあたり600μg以上に達している芽キャベツは緑黄色野菜、達していない一般的なキャベツは淡色野菜に分類されます。

グルタミン酸:旨みのもとになり、タンパク質を構成する

キャベツには100gあたり310mgのグルタミン酸も含まれています。

グルタミン酸はアミノ酸の一種で、旨みの源となる栄養素。

また、タンパク質を構成する成分としても重要な役割を果たします。

グルタミン酸の比較(100gあたり)

キャベツって実は、旨みが強い野菜として知られるトマト(100gあたり240mg)よりも多くのグルタミン酸を含んでいるんです!

だから、生のキャベツに味噌をつけるだけでも、おいしさを感じられるんですね。

キャベツは冷凍してOK?適切な保存方法と冷凍後の活用レシピを紹介

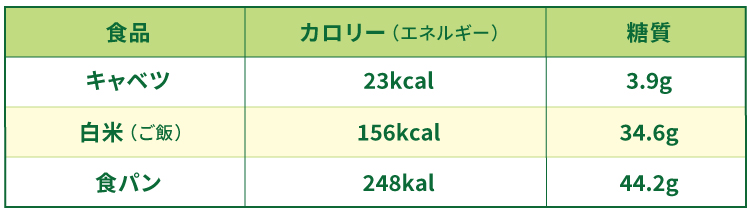

キャベツのカロリーとダイエット効果が期待できる理由

キャベツは、100gあたり23kcalと低カロリーな食材。

水分も多く含んでいるので、たくさん食べてもカロリーオーバーの心配が少なく、ダイエットしたい方に最適な野菜といえます。

カロリーと糖質の比較(100gあたり)

満腹感が得られる

キャベツの食物繊維は、腸内で水分を吸収して膨らむ特性があり、少量でも満腹感を得やすく、食べ過ぎを防ぐ効果が期待できます。

また、シャキシャキとした食感により、良く噛むことで満腹中枢が刺激され、自然と食事量を抑えられるのもポイント。

特に、食べ過ぎを防ぎたいときや、食事のボリュームを増やしたいときにぴったりの食材です。

血糖値の上昇を抑える

キャベツに含まれる食物繊維には、食後の血糖値の急激な上昇を抑制する働きがあります。

特に食事の際、「ベジファースト」として食事の最初にキャベツを食べると、糖質の吸収がゆるやかになり、体内での脂肪合成を抑える効果が期待できます。

便秘解消をサポート

キャベツに含まれている食物繊維は、便通を促し、腸内環境を整えるのにも効果的。

不溶性食物繊維は水分を吸収して便の容積を増やし、腸のぜん動運動を促進し、水溶性食物繊維は水に溶けやすく、腸内でゲル状になって排便を促す働きがあります。

ただし、水溶性食物繊維はそこまで多くないので、別の食材で補うようにするとさらに効果がアップするでしょう。

低カロリーで食べ応えがある

キャベツは食物繊維と水分が豊富なため、低カロリーでありながら満足感の高い食材です。

生で食べれば歯ごたえがあり、加熱すれば甘みが増しておいしく食べられます。

1/4玉(可食部255g)でもカロリーは約59kcalと控えめで、ボリュームある食事を楽しむことができます。

ご飯を少なめにしておきたいときでも、キャベツをたくさん食べればある程度満腹感が得られます。

カロリー少なめでヘルシーなので、おなかが減ったときにおやつ代わりにするのもいいと思いますよ!

キャベツは洗うか洗わないか…実際どうなの?適切な洗い方も解説

キャベツの栄養を効率良く摂取する食べ方

カロリー控えめで栄養豊富なキャベツですが、調理方法によって栄養価が大きく変わってしまうこともあります。

せっかくの栄養を無駄なくとるために、効果的な食べ方を紹介します。

生で食べるとビタミンCをしっかり摂取できる

キャベツに含まれるビタミンCは、加熱すると半分程度にまで減少します。

そのため、ビタミンCを効率的に摂取したい場合は、生食がおすすめです。

千切りキャベツやコールスローにすれば手軽に食べられます。

ただし、水にさらすのはサッと短時間で!

キャベツを長時間水にさらすと、水溶性ビタミンが流出してしまうことも知っておきましょう。

栄養のことを考えるなら、キャベツはサラダなどにして生で食べるのが一番!

もしくは大きめにカットして、せいろで短時間蒸して食べるのもおすすめです。

キャベツの甘みが引き立つ蒸しキャベツは、茹でる場合よりも水溶性ビタミンの損失を抑えられます。

栄養をたくさん摂取するには、温度を低めにして、加熱時間も短めにするのがコツ。

スープや炒め、電子レンジ調理で栄養を逃さない

キャベツを茹でると、ビタミンCの一部やビタミンU(キャベジン)、カリウムは加熱より分解され、煮汁にも溶けだします。

そのため、キャベツを茹でる・煮るときはスープやポトフにして、煮汁ごとしっかりと飲むのがおすすめ。

茹でて残ったビタミンCを、無駄なく効率的に摂取できます。

電子レンジを使うのも、栄養を逃さない調理法のひとつ。

水溶性の栄養素が流れ出ないので、茹でるよりしっかりビタミンCなどが残ります。

発酵食品と組み合わせると腸活に効果的

キャベツをキムチや漬物にすると、乳酸発酵により腸内環境を整える効果が期待できます。

特に冬キャベツは甘みが強く、漬物にぴったりです。

また、キャベツの食物繊維は善玉菌のエサとなるため、ヨーグルトや納豆などの発酵食品と組み合わせると整腸作用の効果がアップ。

コールスローにプレーンヨーグルトを加える、茹でたキャベツと納豆を和えるといった食べ方もおいしいので、ぜひトライしてみてください!

キャベツの種類と特徴

キャベツにはいくつか種類があり、それぞれ栄養価や食感、適した調理法が異なります。

季節や用途に合わせて種類の違うキャベツを使い分けることで、よりおいしく、より効果的に栄養を摂取できます。

主な種類は次のとおりです。

キャベツの種類別の栄養素(100gあたり)

一般的なキャベツ

普段よく見かける一般的なキャベツは、冬キャベツ(寒玉)とも呼ばれ、葉が何枚もぎゅっと重なった丸い形が特徴です。

春以外ほぼ一年を通して市場に出回っていて、特に11月から2月が旬。

冬キャベツは、スープや煮物、炒め物など、加熱すると甘みが増し、千切りなど生食でもおいしく食べられる万能なキャベツ。

肉類や魚介類と組み合わせて作る料理も楽しめます。

春キャベツ(春玉)

-750x500.jpg)

春キャベツは、葉の巻きがふんわりとしていて、内側まで鮮やかな黄緑色をしています。秋に種をまき、春に収穫される品種で、3月中旬~4月頃が一番おいしい時期です。

水分を多く含み、やわらかい食感が特徴なので、サラダや浅漬けなどの生食にぴったり。

一般的なキャベツと比べると、ビタミンCとカロテンの含有量は若干多い傾向にありますが、ほかの栄養はほぼ変わりません。

また、葉がやわらかく水分も多いため、水溶性ビタミンを効率的に摂取できます。

紫キャベツ(レッドキャベツ・赤キャベツ)

-750x500.jpg)

紫キャベツは、アントシアニンという色素を含む珍しいキャベツです。

アントシアニンは、ぶどうやなす、赤しそなどにも含まれる天然色素で、ポリフェノールの一種。

目の健康維持に役立ち、抗酸化作用もあるとされています。

紫キャベツはマリネやラペにして食べると彩りも良く、おいしく食べられます。

加熱すると色が変わるため、生で食べるのが特におすすめ。

芽キャベツ

芽キャベツは、葉の付け根から出るわき芽が小さく結球した珍しいキャベツの仲間です。

通常のキャベツの約4倍のビタミンC、約30倍のβ-カロテンなど、栄養価が非常に高いのが特徴。

霜が降りる時期に収穫されたものは特に甘みが増し、グラタンやソテーなど、さまざまな料理のアクセントとして重宝されています。

芽キャベツはボイルしてから調理するほか、鶏肉などといっしょにオーブンで焼いて食べるのもおすすめ!

下茹でしてから調理すると、クセが和らぎ食べやすくなりますよ。

トライアルの新鮮なキャベツをチェックしよう

キャベツは、ダイエット中でもたっぷり食べられ、ビタミンやミネラル、食物繊維が豊富な万能野菜。

生食や電子レンジ調理で栄養価をキープでき、スープにして汁ごと飲めば水溶性ビタミンも効率的に摂取できます。

生食に向いた春キャベツや、ビタミン豊富な紫キャベツに芽キャベツと、特徴が異なる種類のキャベツも季節に合わせて取り入れてみましょう。

トライアルの野菜売り場では、新鮮なキャベツをお手頃価格で販売しています。

お買い物の際には、ぜひお立ち寄りください!

【豚肉×キャベツのレシピ】相性抜群の食材&節約に◎な絶品メニュー