【料理人が解説】包丁の研ぎ方のコツは?切れ味を長持ちさせる方法

毎日の料理に欠かせない包丁ですが、長く使っていると切れ味が落ちてきますよね。

そんなときは、砥石を使って包丁を研げば切れ味を取り戻せます。

とはいえ、砥石の使い方がわからない、自分でうまく研げるか不安だと感じる人も多いはず。

そこで今回は、料理家の風間章子さんに、初めての方でもできる砥石を使った包丁の研ぎ方を教えていただきました。

併せて、砥石の選び方や扱い方、さらに包丁の切れ味を長持ちさせるコツを、わかりやすくご紹介します。

教えてくれたのはこの人!

風間章子(かざま あきこ)

料理家/調理師

イタリアンレストランで6年間修業した後、カフェを立ち上げ、雑誌やウェブなど、さまざまなメディアにて料理監修で活躍。これまで、4店舗のカフェの料理メニューの立ち上げを行う。料理の技術向上はもちろん、料理の楽しさを伝えることを目的とし、料理の撮影や料理教室を開催するキッチンスタジオ「人形町キッチン」を運営。わかりやすい説明と気さくな人柄で、好評を得ている。

X(旧Twitter):@ACCO_kzm

包丁を研がないと切れ味が悪くなる理由

包丁の切れ味が悪くなる理由は、いくつかあります。

例えば、魚の骨など固いものを切ったときに起こった刃こぼれや、食材の成分・水分による錆、経年劣化による刃先の摩耗などが考えられます。

包丁を研ぐタイミングは?

切れ味の悪い包丁を使い続けると、食材がうまく切れずに手を怪我するリスクが高くなります。

さらに、包丁の切れ味が悪いと、食材の細胞を傷つけて味や食感が悪くなってしまうことも。

「そろそろ研いだほうがいいかな?」と迷ったときは、ピーマンやトマトの皮を切ってみましょう。

中が空洞になっているピーマンや、やわらかいトマトは、元々切りにくい食材ではありますが、「皮になかなか刃が入らない」「切った断面がガタガタに荒れている」といった状態になった場合は、包丁の研ぎどきです。

また、こうした状況になっていなくとも、月に一度を目安に研ぐことで切れ味を保てます。

切れ味の良い包丁を使うと、肉や魚もスッと気持ち良く切れるので、お料理が楽しくなります。

また、野菜の細胞も壊れにくいため、炒めたときにシャキシャキとした食感がしっかりと残ります。

包丁を研ぐ際に準備するもの

自宅で包丁を研ぐには、「簡易シャープナー」または「砥石」を使った2種類の方法があります。

必要となる道具やそれぞれのメリット・デメリット、選び方のポイントをご紹介します。

簡易シャープナーを使って包丁を研ぐ場合

簡易シャープナーの魅力は、誰でも簡単で安全に包丁を研げること。

使い方はシンプルで、特別な技術はいらず、怪我をする心配もほとんどありません。

また、砥石のように粒度の粗さに合わせて何種類か用意する必要もなく、簡易シャープナー1つさえ準備すれば、手軽に包丁を研ぐことが可能です。

一方で、簡易的なため、切れ味が持続しにくい面も。

ほかにも、砥石のように自分の使いやすい角度に仕上げることができなかったり、大きく傷んでしまった刃の修復が難しかったりと、簡易的だからこそのデメリットもあります。

簡易シャープナーには、1つで数種類の砥石がついたタイプと、スティックタイプがあります。

初心者の方には、1つで数種類の砥石がついたタイプの簡易シャープナーがおすすめです。

砥石を使って包丁を研ぐ場合

砥石で研いだ包丁は切れ味が長持ちするのが魅力。

また、研ぐ角度を自由に調整できるので、自分の手に合った切れ味に仕上げることができます。

その一方で、砥石を使うには、一定の技術が必要です。

均一に研ぐことができないと、かえって使いにくい仕上がりになってしまうことも。

また、きめの荒い砥石や包丁の刃先で手を傷つけてしまう危険性もあります。

このほか、砥石を使う前に水に浸すといった準備や、使い終わった砥石の保管など、多少手間がかかることをネックと感じる人もいるかもしれません。

砥石を使って包丁を研ぐ際に準備するもの

・砥石

・布巾などの滑り止め

・水

一口に砥石といっても、いろいろな種類があります。

市販されているものとしては「荒砥石(#80~400程度※)」「中砥石(#1000前後)」「仕上げ砥石(#1000以上)」が一般的。

3種類をそろえるのが理想ですが、包丁を初めて研ぐという人は、まず「中砥石」を用意すると良いでしょう。

※#から始まる番号は番手といい、砥石の粒度を表します。砥石のパッケージやラベルに明記されている場合もあるので参考にしてください。

包丁の研ぎ方

ここからは、実際の包丁の研ぎ方を詳しく見ていきましょう。

今回は、両刃包丁を使った研ぎ方をご紹介します。

簡易シャープナーで包丁を研ぐ手順

簡易シャープナーの砥石の隙間に包丁の刃先を挟み、軽い力で10往復程度スライドさせるだけで、簡単に完了します。

砥石の種類がいくつか付いているシャープナーの場合は、粒度が荒いものから細かいものの順に研いでいきましょう。

砥石で包丁を研ぐ手順

砥石で包丁を研ぐときは、水をかけながら作業するので、シンクの横や濡れてもいい場所で行うと安心です。

砥石で包丁を研ぐ際の基本的な手順は次のとおりです。

1. 砥石をたっぷりの水に浸す

砥石から気泡が出なくなるまで、十分に水を含ませます。

2. 砥石を安定させる

砥石が滑らないように、布巾やタオルを敷いた上に砥石を置きます。

不安定な場所で研ぐと怪我の原因になるので、必ず砥石が安定する場所で行いましょう。

3. 包丁を研ぐ

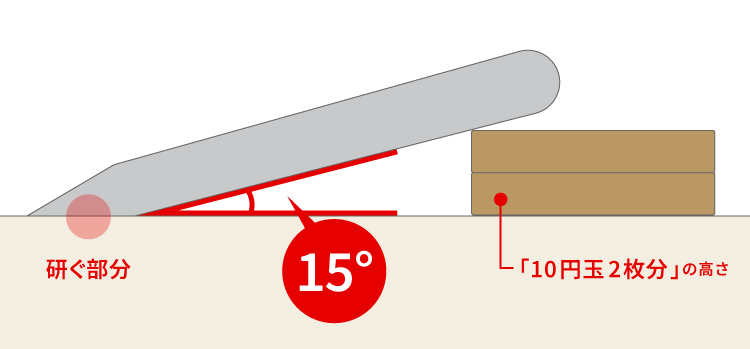

(1)包丁を右手でしっかりと持ち(右利きの場合)、砥石に対して約45°の角度で包丁の先を砥石に押し当てます。

刃だけが砥石にふれるように、包丁の背を少し持ち上げる(角度は15°くらいが目安で「10円玉2枚分」の高さ)。

(2)左手の中指と人差し指で刃の部分を軽く押さえ、砥石全体を使いながら包丁をまっすぐに動かします。

包丁を押し出すときに力を入れ、戻すときは力を入れずに戻すのがポイント。

(3)包丁の刃先から根元に向かって、少しずつ移動しながら研いでいきます。

途中で砥石が乾いたら、水を足しながら研ぎましょう。

(4)包丁の片面全体を研いだら、左手に持ち替えて反対の面も同じように研ぎます。

左手で研ぐのが不安な場合は、持ち手は右手のまま刃の向きを反対して、引くときに力を入れる方法でも問題ありません。

4. 仕上げ砥石で仕上げる

仕上げ砥石がある場合、中砥石で研ぎ終わった後に使うと、より切れ味が鋭くなります。

研ぎ方は中砥石で研ぐときと同じですが、包丁を動かすときは軽く手を添える程度の力加減で動かすのがコツ。

研ぐ前

研いだ後

仕上げ砥石は、自宅にないようならば、使わなくても問題ありません。

切れ味を確認する際は、包丁をよく洗い、ピーマンやトマトなどの食材を切ってみるといいですよ。

砥石で包丁を研ぐときのポイント

砥石を使って包丁を上手に研ぐためには、次のような点を意識しましょう。

砥石で包丁を研ぐポイント

・包丁を研ぐ角度を常に同じに保つ

・均一な力でまっすぐ研ぐ

これらが守られていないと、きちんと研ぐことができず、切れ味が復活しません。

それだけでなく、包丁が変形したり、刃が欠けやすくなったりしてしまうこともあるので、なるべく同じ角度、同じ力加減で研ぐように心掛けてください。

砥石のお手入れ方法

砥石を使い終わった後は、正しい方法で保管することで長く使い続けることができます。

砥石のお手入れ手順

1. 砥石についた包丁の削りくずや研ぎ汁を水でしっかりと洗い流す。

2. 布巾やタオルで軽く水気を拭きとる。

3. 直射日光を避け、風通しのいい場所で自然乾燥させる。

4. 砥石が乾いたら、密閉容器やポリ袋に入れずに、そのまま保管する。

洗剤を使って砥石を洗うと、洗剤の成分が砥石の内部に入り込んでしまうため、水洗いしましょう。

また、空気にふれない状態で保管するとカビが生えやすくなるため、注意してください。

包丁の切れ味を長持ちさせるコツ

包丁を研いだことで復活した切れ味を、できるだけ長続きさせたいですよね。

普段の使い方やお手入れをちょっと工夫するだけで、包丁の切れ味を保つことができます。

水気をしっかりと拭きとる

まず、包丁を使った後はすぐに洗って水気をしっかり拭きとることが大切です。

つい自然乾燥させてしまいがちですが、水分が残ったまま放置すると、包丁が錆びる原因になります。

使った後はサッと水で洗い、布巾やキッチンペーパーで水気をしっかり拭き取りましょう。

早めに洗う

食材の成分が長時間刃に残っていると、包丁を傷める原因になります。

特に酸や塩分を含む食材を切った場合は、できるだけ早く洗うようにしてください。

力任せに切らない

固いものを切るときも注意が必要です。

力任せに包丁を押し込むと、刃が欠けたり歪んだりしてしまうことも。

固い食材を切るときは、無理に押し切ろうとせずに、様子を見ながら少しずつ刃を入れるようにしましょう。

正しい包丁の研ぎ方を知って、切れ味をキープしよう

包丁は、定期的に研ぐことで切れ味をしっかりキープできます。

つい「包丁を研ぐのは高級な包丁だけ」と思いがちですが、実は手頃な価格の包丁でもお手入れ次第で長持ちさせることが可能です。

定期的に包丁を研ぐかどうかで、切れ味には大きな差が生まれます。

切れ味のいい包丁を使えば、トマトやピーマンもスッと気持ちよく切れ、調理のストレスがぐっと減りますよ。

「包丁を研いでみたい!」と思ったら、ぜひお近くのトライアルをチェックしてみてください。

トライアルでは、包丁や砥石、簡易シャープナーを販売しています。

毎日の料理がもっと快適にするために、包丁のお手入れを始めてみませんか。